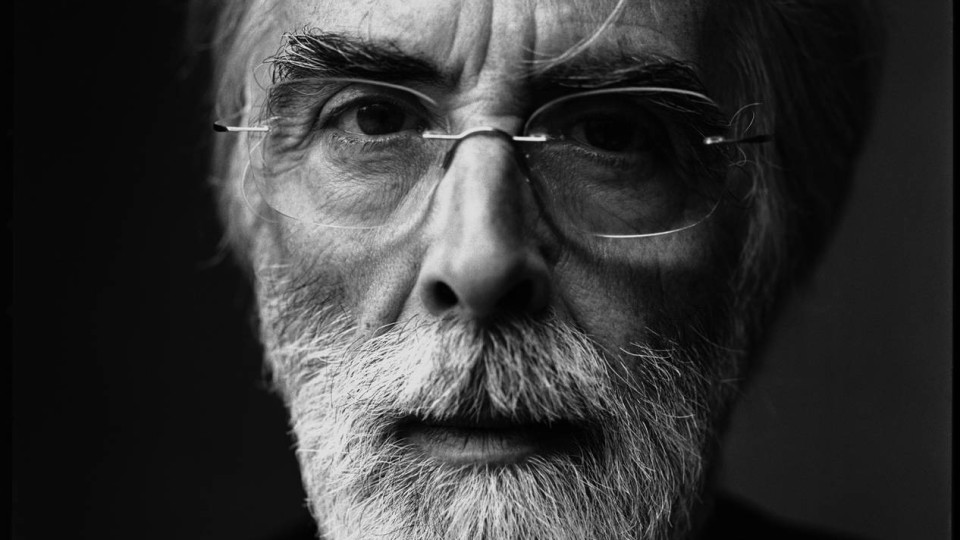

«Die Opfer interessieren mich mehr als die Täter. Frauen sind einfach – auch bei anderen Regisseuren – die interessanteren Figuren, weil sie in der Trethierarchie weiter unten sind. Außerdem interessieren mich Frauen mehr, Männer langweilen mich.» Michael Haneke über Die Klavierspielerin

Die Klavierspielerin ist Ihre erste Literaturverfilmung fürs Kino. Was hat Sie an dem Stoff interessiert?

MICHAEL HANEKE: Er hat mich interessiert, weil er psychologisch sehr weit geht. Und er schien mir damals, als ich noch keine eigenen Stoffe entwickelt hatte, sogar eine gute Gelegenheit, einen ersten Kinofilm zu machen.

Hatten Sie bei der Lektüre das Gefühl, es sei ein sehr filmischer Roman?

MICHAEL HANEKE: Er ist insofern filmisch, als die Struktur sehr linear ist und er sich dadurch auch zur Verfilmung eignet , die sprachliche Form jedoch ist total ungeeignet. Das Wesen der Literatur der Elfriede Jelinek liegt nicht in ihren Geschichten, sondern in der Form, in der sie erzählt. Deswegen finde ich, sollte man den Film gar nicht als Literaturverfilmung betrachten, weil man Literatur, die genuin nur Literatur-Literatur ist, nicht verfilmen kann. Einen Dostojewski kann man sehr gut verfilmen, weil der in einer fast journalistischen Weise geschrieben ist und eine Handlung konzentriert, während für Elfriede Jelinek das Hauptinteresse die Sprache ist. Diese Sprache ist unübertragbar. Man muss mit filmischen Mitteln die gleiche Geschichte erzählen. Ich habe nicht das Buch verfilmt, sondern ich habe die Geschichte erzählt. Insofern ist es keine Literaturverfilmung. Das Drehbuch ist vor zehn, zwölf Jahren entstanden.

Warum haben Sie gerade jetzt diesen Stoff aufgegriffen?

MICHAEL HANEKE: Zum einen hab ich ihn jetzt aufgegriffen, weil er mir vorgeschlagen wurde. Zum anderen ist der Reiz an der Geschichte der, dass über sehr private Beziehungsgeflechte hinaus sehr komplexe Aussagen über die Gesellschaft gemacht werden Das Aufregende an der Geschichte ist, dass sie psychologisch sehr spannend und reizvoll zu erzählen ist, sie erschöpft sich aber nicht in der reinen Geschichte. Sie ist unheimlich assoziationsreich und meint mehr, als sie erzählt. Außerdem sind drei tolle Rollen zu besetzen. Eine meiner Bedingungen, als es mir angeboten wurde, war Isabelle Huppert für die Hauptrolle.

Warum ausgerechnet sie?

MICHAEL HANEKE: Weil sie meiner Meinung nach die beste Schauspielerin ist, die ich in Europa, wenn nicht weltweit kenne. Sie hat einerseits die Sensibilität und Leidensfähigkeit und andererseits auch die Kälte dieser Figur. Sie hat alle Register, die diese Roller erfordert, einfach drauf und sieht außerdem noch gut aus.

Wie haben Sie sich mit Isabelle Huppert über diesen Stoff verständigt?

MICHAEL HANEKE: Sie hat es gelesen und sofort zugesagt. Natürlich hat sie auch Angst gehabt, wie weit der Film gehen würde. Es gibt in der Geschichte eine Reihe von Dingen, die keine Wald- und Wiesenspaziergänge sind. Das war aber auch eine Frage des Vertrauens in meinen Geschmack, den ich ja in meinen anderen Filmen gezeigt habe. Ich bin nicht jemand bin, der die Schauspieler denunziert.

Wie verliefen die Dreharbeiten?

MICHAEL HANEKE: Bestens. Wir haben uns bemüht, so chronologisch wie möglich vorzugehen, das ist ja auch im Buch so, dass es relativ harmlos beginnt und die Schraube sich immer tiefer dreht. Man kann nicht mit extrem schwierigen Szenen beginnen, egal ob es um Sex, Gewalt oder Klavierspielen geht.

Wie gehen Sie an die Frage der filmisch adäquaten Umsetzung von Sprache heran?

MICHAEL HANEKE: Die Sprache kommt ja nur im Dialog vor, da sind ja sehr viele Szenen, die von mir erfunden sind, die es im Roman gar nicht gibt. Ich hab mich bemüht, das gleiche innere Universum mit filmischer Dramaturgie zu erzählen und hab mir gleichzeitig auch verboten, darüber nachzudenken, wie ich da die Jelineksche Sprache einbeziehen kann. Das geht nicht, da bräuchte ich gleich nicht anzufangen. Es gibt die Literaturverfilmungen von Straub/Huillet, die ich sehr schätze. Das ist wirklich die einzige Form, Literatur zu verfilmen. Das hab ich ein bisschen versucht, bei Das Schloss, wobei das an Radikalität denen von Straub/Huillet weit unterlegen ist. Das Schloss war auch fürs Fernsehen. Das erste Interesse einer Literaturverfilmung fürs Fernsehen muss ja sein, neue Leser für diese Literatur zu gewinnen. Da sollte man sich so weit wie möglich an die Literatur halten, da gilt das cinematografische Interesse erst in zweiter Instanz. Im Kino jedoch ist der Film die Kunstform und er bedient sich der Literatur als geistigen Steinbruch. Für Elfriede Jelinek selbst ist es eher spannend zu sehen, wie jemand mit dem Material umgeht, das sie ihm geboten hat.

Gab es eine Zusammenarbeit mit der Autorin?

MICHAEL HANEKE: Ja, am Anfang hab ich natürlich mehrmals mit ihr über die Figur gesprochen. Die Schwierigkeit war ja auch, dass der Roman inzwischen 15 Jahre alt ist und sie mit der Wohnung und den Kostümen auch eine ganz bestimmte Zeit beschreibt. Da ich den Film sozusagen ins Heute geholt habe, stellte sich auch eine Frage, wie weit Elfriede Jelinek denkt, dass das möglich ist, in Bezug auf Dinge, die ihr sehr wichtig sind. Wir haben z.B. sehr ausführlich mit der Kostümbildnerin gesprochen. Aber prinzipiell hat sie sich bewusst rausgehalten. Sie hat nicht den Anspruch, der geistige Urheber dieser Sache zu sein.

Frauenfiguren sind in ihren Filmen immer wieder die stärkeren, die mysteriöseren Figuren?

MICHAEL HANEKE: Tiefer oder mysteriöser weiß ich nicht. Frauen wie Kinder - die ja bei mir auch in einem überdimensionierten Maße vorkommen - interessieren mich, weil mich die Opfer mehr als die Täter interessieren. Da Frauen nun mal eher die Opfer sind, bieten sie nicht nur bei mir, sondern bei allen profunderen Regisseuren die besseren Rollen, das ist ganz klar. Die Alternative zur psychologischen Tiefenbohrung ist ja der Held, der hat keine Psychologie und ist nur Sieger. Frauen sind einfach - auch bei anderen Regisseuren - die interessanteren Figuren, weil sie in der Trethierarchie weiter unten sind. Bei Kindern ist es schwieriger. Man findet selten ein Kind, das den ganzen Empfindungsreichtum eines Kindes als Schauspieler vermitteln kann. Aber Schauspielerinnen gibt es wunderbare. Außerdem interessieren mich Frauen mehr, Männer langweilen mich.

Eine Ebene, die das Buch nicht in dem Maß vermitteln kann, die sich aber dem Film geradezu anbietet, ist die Musik.

MICHAEL HANEKE: Das war mein Hobby bei diesem Film. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass Filmmusik im Kino nichts zu suchen hat, weil sie ja zu 99% dazu dient, die mangelnde Spannung des Films zu kompensieren. Die Gefühle, die nicht aufgrund der Dramaturgie, der Schauspieler, oder der cinematographischen Arbeit entstehen, werden dann durch eine Musiksauce produziert, die man darunter legt. Deshalb kommt in meinen Filmen nie Musik vor, außer dort, wo sie real vorkommt. Die Klavierspielerin bot sich natürlich an, Musik ein bisschen üppiger zu verwenden, zumal vom Musikgeschmack der Erika Kohut im Buch gesprochen wird. Schubert und Schumann sind ihre Lieblingskomponisten und auch das Bachkonzert ist aus dem Buch. Die Schubert-Stücke hab ich zusammengesucht und das hat einen Riesenspaß gemacht. Vor allem die Verwendung der Lieder, die bei Jelinek auch in bestimmten Andeutungen vorkommen. Das hat mich natürlich als Leser legitimiert, meine Vorliebe für die Schubertschen Lieder einzubringen, zumal wir das Glück hatten, wunderbare junge Musiker zu haben. Das war wirklich die vergnüglichste Seite am Film.

Sind nun nach Die Klavierspielerin weitere Literaturverfilmungen von Ihnen fürs Kino zu erwarten?

MICHAEL HANEKE: Nein, das hat aber nichts mit einer guten oder schlechten Erfahrung zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich genug eigene Stoffe habe, die ich machen möchte. Weil man als Autor ja auch für seine eigenen Stärken schreibt. Das ist ja mit ein Kriterium, warum Autorenfilme meistens interessanter sind. Die Form/Inhalt-Diskussion, die schließlich über die Qualität einer Sache entscheidet, ist leichter lösbar, wenn Autor und Regisseur dieselbe Person sind, denn dann sind das ideologische und ästhetische Konzept stimmig. Deshalb sind in meinen Augen die Autorenfilme die ästhetisch die gelungeneren. Ein Film wie Code Inconnu, der nur in Plansequenzen gedreht ist, wäre nicht machbar gewesen, wäre er nicht schon auf Plansequenzen hin gedacht gewesen. Man muss ja bei jedem Dialogsatz überlegen, wie kommt der von da nach dort hin. Das interessiert mich vom Prinzip her natürlich mehr. Ich hab jetzt zwei Angebote aus Frankreich für interessante Literaturverfilmungen. Ich werde sie aber nicht machen, weil ich zu viele eigene Stoffe habe.

Können Sie nach Ihrn beiden letzten Dreharbeiten – Code Inconnu in Frankreich, Die Klavierspielerin in Wien – Unterschiede in den Produktionsbedingungen feststellen?

MICHAEL HANEKE: Es gibt überall gute und schlechte Leute. Da ich ein ausführlicher Vorbereiter bin, komme ich selten in die Gelegenheit, böse Überraschungen zu erleben, weil ich mit meinem Team seit zehn Jahren oder länger Filme mache. In Frankreich gab es andere Schwierigkeiten. Der Produktionszeitdruck war wesentlich größer, da das Budget limitiert war, insofern war es unangenehmer. Für mich ist es natürlich schwierig, in einer Sprache zu drehen, die nicht die meine ist. Auch wenn ich sie jetzt leidlich spreche, bin ich nicht zu Hause in ihr. Wenn ein deutschsprachiger Schauspieler einen falschen Ton erwischt, da brauch ich gar nicht hinzuhören, das hör ich automatisch. Wenn französisch gesprochen wird, muss ich höllisch aufpassen und mich sehr konzentrieren.

Ist das Arbeiten im Ausland etwas, das sie weiterhin stark forcieren wollen, denken Sie etwa auch an den englischsprachigen Raum?

MICHAEL HANEKE: Kaum, denn mein Englisch ist noch viel schlechter als mein Französisch. Wenn ich heute 30 wäre, sähe ich das anders. Jetzt bin ich 59, jetzt muss ich mir ausrechnen, wie viele Filme ich im Leben noch machen kann. Also ich hoff' schon, dass ich noch eine Weile drehen kann, aber jetzt eine neue Karriere im englischsprachigen Raum zu beginnen, ist absurd. Ich mache das, was ich mache. Wenn ich eine Möglichkeit in Österreich habe, mache ich es hier, wenn ich in Frankreich ein Angebot habe, dann mache ich es dort. Das kommt auch auf den Stoff an, auf die Schauspieler und auch auf die filmwirtschaftliche Situation in Österreich. Wenn es so weiter geht wie jetzt, werden wir ja bald überhaupt kein Geld mehr haben und dann muss ich sowieso ins Ausland gehen.

Interview: Karin Schiefer

2001