In seinen letzten drei Arbeiten hat Marko Doringer immer wieder Lebensentscheidungen – die eigenen oder die seiner Altersgenossen

– verhandelt. Sein Blick richtete sich auf eine mögliche Zukunft und die Erwartungen an sich selbst. DEIN LEBEN – MEIN LEBEN schaut nun zurück auf die Lebensgeschichten der Eltern und Großeltern und sucht nach den Lasten aus der Vergangenheit, die

– oft in Schweigen gehüllt – an die nächsten Generationen weitergegeben werden.

Kurz zum Einstieg für jemanden, der Ihre bisherigen Filme nicht kennt: Sie haben beginnend mit Mein halbes Leben im Alter von ca. 30 Jahren begonnen, die eigenen Lebensfragen und auch die gleichaltriger Freunde vor der Kamera zu thematisieren.

DEIN LEBEN – MEIN LEBEN ist nun der vierte Film, der weitere Etappen in Ihrem Leben und dem Ihrer Protagonist:innen folgt.

Können Sie Ihre Grundidee dazu erläutern?

MARKO DORINGER: Der Startpunkt meiner halbautobiografischen Arbeiten – ich erzähle ja in meinen Filmen nicht nur meine Lebensgeschichte,

sondern auch jene anderer Menschen aus meiner Generation – war die Hinterfragung meiner filmischen Arbeit. Als Regisseur von

dokumentarischen Filmen brauche ich die Geschichten realer Menschen und stelle diese einer Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit

hatte ich persönlich als Filmemacher immer gewisse Schwierigkeiten. Die Idee hinter Mein halbes Leben war die, mich mit den Menschen vor der Kamera auf eine gleiche Ebene zu stellen und somit auch meine Lebensgeschichte Teil

des Films werden zu lassen. Daraus ist eine Serie entstanden, durch die sich meine eigene Lebensgeschichte als roter Faden

zieht und welche diese vier Filme – Mein halbes Leben, Nägel mit Köpfen, Mein Wenn und Aber und DEIN LEBEN – MEIN LEBEN – miteinander verknüpft. Die anderen Hauptprotagonist:innen wechseln von Film zu Film. Es ist

mir aber wichtig zu betonen, dass jeder der Filme auch alleinstehend funktioniert.

In den bisherigen Filmen wie Mein halbes Leben oder Mein Wenn und Aber geht es viel um Ihre eigenen Zweifel. Der neue Filmtitel

DEIN LEBEN – MEIN LEBEN richtet sich zunächst ans Du, ans Gegenüber. Steckt darin ein neuer Ansatz im Vergleich zu den vorangegangenen

Filmen?

MARKO DORINGER: Es geht in DEIN LEBEN – MEIN LEBEN um die generationenübergreifende Weitergabe von Traumatisierung. Der Film spricht die

Frage an, was vom Leben früherer Generationen (also vom Leben des Gegenübers) in mein Leben hinüberschwappt. Richtig ist,

dass es sich immer um sehr persönliche Themen handelt, die gerade in der Lebensphase, in der ich mich befinde, für mich eine

große Relevanz haben. Ich spreche Themen an, die mich selbst beschäftigen und die beispielhaft für die Lebenssituation meiner

Generation stehen.

Die Konfrontation mit Ihren Eltern ist in jedem Film Teil der Dramaturgie. Dieses Mal spielt auch Ihr Großvater eine wichtige

Rolle, mit dem Sie für einen früheren Film gedreht haben. Und Sie bringen auch die Eltern Ihrer Protagonisten ins Spiel. Was

hat Sie am Thema der intergenerationellen Weitergabe beschäftigt?

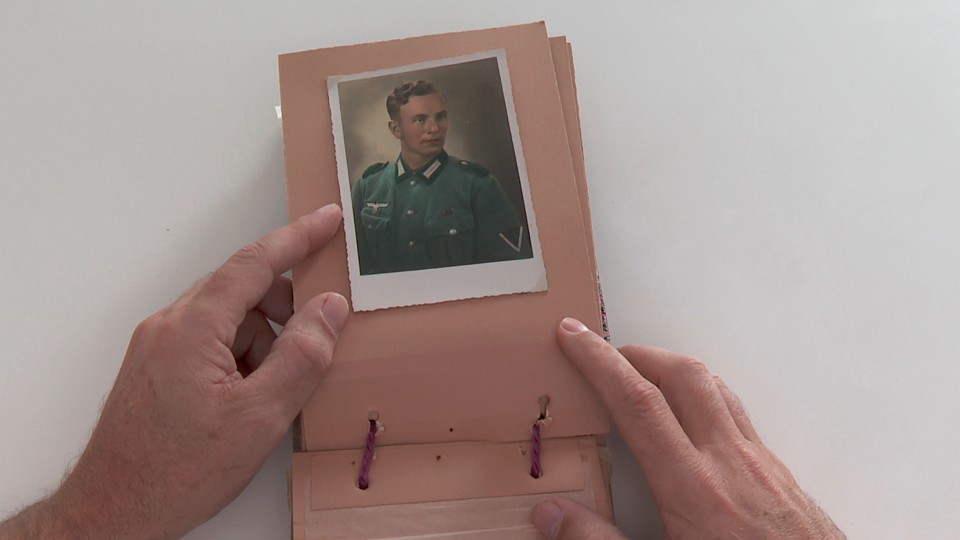

MARKO DORINGER: Der Ausgangspunkt war ein sehr persönlicher, indem ich mich mit den Ursachen meiner Depressionen auseinandersetze: Mein

Großvater wurde durch seine Erlebnisse als Wehrmachtssoldat im Zweiten Weltkrieg traumatisiert. Diese Traumata hat er als

Kriegsheimkehrer an seinen Sohn, sprich meinen Vater, weitergegeben. Mein Vater wiederum hat diese in einer gewissen Weise

auf mich übertragen. Den Preis eines Krieges zahlt eine Gesellschaft nicht nur während dem Krieg, sondern auch noch dann,

wenn der Krieg längst vorbei ist. Denn Traumata werden über Generationen weitergegeben.

Gegen Mitte des Films taucht ein Fotoalbum vor der Kamera auf. Hat es eine wesentliche Rolle im Lauf der Arbeit an diesem

Film gespielt?

MARKO DORINGER: Ich würde lieber den Koffer, der auch im Film zu sehen ist, herausgreifen: Meine Großeltern sind vor ca. 15 Jahren verstorben.

Nach ihrem Tod habe ich einen kleinen Koffer mit persönlichen Gegenständen von meinem Opa und meiner Oma angelegt. Zur Erinnerung

an ihr Leben, den ich irgendwann meiner Tochter weitergeben werde. Der Inhalt dieser Koffer ist ein Blick in die Vergangenheit,

ein Blick zurück ins Leben meiner Großeltern und im Speziellen meines Großvaters. Seine Erlebnisse sind bis zu einem gewissen

Grad auch meine. Denn persönliche Lebensprägungen verschwinden nicht mit dem Tod eines Menschen, sondern leben innerfamiliär

weiter. Ich wollte mich im Film mit meiner familiären Vergangenheit auseinandersetzen. Dafür stehen dieser Koffer und das

erwähnte Familienalbum.

Hat der Umstand, dass Sie inzwischen selbst Vater sind, die Frage der Weitergabe nochmals stärker in Gang gesetzt?

MARKO DORINGER: Natürlich! Für mich stellt sich nun noch mehr die Frage, was vom Erbe aus den Generationen vor mir weitergegeben wird. Im

Konkreten geht es bei mir um das Thema der Depression, die ich nicht nur von mir sondern auch von meinem Vater kenne und der

Frage, ob ich diese Altlasten an meine Tochter weitergebe. Durch das Selber-Vater-Sein hat diese Thematik der generationenübergreifenden

Traumatisierung für mich eine neue Dimension bekommen. Vor der Geburt meiner Tochter war ich halt depressiv und musste das

im Großen und Ganzen nur mit mir selbst ausmachen. Jetzt kommt die Frage hinzu: Wie erlebt mich meine Tochter in diesen Phasen?

Was gebe ich davon an sie weiter?

Haben Sie das Gefühl, es hat sich in diesem Film etwas Grundlegendes zwischen Ihnen und Ihren Eltern bewegt? Leisten die Fragestellungen,

die Sie an sich selbst richten, auch eine Hilfestellung an Ihren Vater?

MARKO DORINGER: Mein Vater stammt aus einer Generation, in der man nicht viel über seine Gefühle und Emotionen gesprochen hat – und das

ist bis heute so geblieben. Somit weiß ich nicht genau, wie sehr dieser oder auch vorige Filme die Sichtweise meiner Eltern

oder im Konkreten meines Vaters beeinflusst haben. Aber ich kann sagen, dass der beste Austausch zwischen mir und meinem Vater

dann stattfindet, wenn die Kamera läuft. Und das liegt nicht nur an ihm, sondern auch an mir: denn in diesen Momenten will

ich etwas von meinem Vater erfahren und suche den Austausch mit ihm. Aber wenn die Kamera dann abgeschaltet ist, herrscht

zwischen uns wieder dieses Schweigen und Nicht-Kommunizieren. Was ich aber versuche besser zu machen, ist die Kommunikation

nach vorne – sprich mit meiner Tochter. DEIN LEBEN – MEIN LEBEN beschäftigt sich auch mit der Thematik des modernen Mannes

bzw. des modernen Vaters; der Film zeigt, dass meine Generation von Männern versucht, auch emotionalere Lebensbereiche zu

leben. Für die Generation meines Vaters war das schwieriger. Sie hatten Väter, die wie mein Großvater nach dem Krieg emotional

schwer geschädigt heimgekommen sind. Ein Resultat war, dass sie sich primär auf die Arbeitswelt konzentriert haben. Historisch

betrachtet ist meine Altersgruppe in Westeuropa vielleicht die erste Generation, die nicht nur ohne direkte Berührung mit

einem Krieg, sondern darüber hinaus mit einem großen zeitlichen Abstand zu einem Kriegsgeschehen aufgewachsen ist. Erst deshalb

kann sie sich in dieser Dimension mit Fragen zu Gefühlen und Emotionen auseinandersetzen. Eben weil wir nicht direkt kriegsgeschädigt

sind. Erst meine Generation hat den nötigen Abstand, um die größeren Bögen und Auswirkungen überhaupt erfassen zu können.

Wenn Sie die Protagonisten Ihres Films vorstellen, dann bekommt man den Eindruck, dass sie Fragestellungen, die Sie sich gerade

selbst stellen, anders bzw. besser gelöst haben. Ist dieses Gefühl anfangs ein Kriterium bei der Auswahl?

MARKO DORINGER: Nein. Das, was man auf der Leinwand sieht, ist ja durch einen langen dramaturgischen Prozess gegangen. Dabei folgen meine

Dokumentarfilme einer gewissen Spielfilmdramaturgie. Sie beginnen damit, dass für mich als filmische Hauptperson das Leben

der anderen einfach viel besser läuft als mein eigenes. Mit diesem Motor begebe ich mich auf eine Spurensuche und entdecke

Schritt für Schritt die Falltüren in den Leben der anderen Protagonist:innen. Aber natürlich kenne ich am Anfang der Dreharbeiten

die Problemstellungen und dunklen Flecken meiner Filmpersonen. Und für das Publikum sind genau diese Bruchstellen im Leben

das Spannende: schaffen sie es, ihre aktuellen Lebensaufgaben zu meistern? Das Ergebnis ist dann von der tatsächlichen Entwicklung

im Leben meiner Protagonist:innen abhängig. Somit werden meine Filme bis zu einem gewissen Grad vom Leben geschrieben. Die

Drehzeiten sind dementsprechend lange.

Suchen Sie nach Lebensmodellen, an denen sich das eigene reiben kann? Sozusagen Gegenkonzepte auf dem Prüfstand?

MARKO DORINGER: Natürlich. Aber selbst, wenn ich meine Lebensgeschichte im Film portraitiere, geht es mir nicht darum, Privatheit per se

zu erzählen, sondern es geht mir um ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, im Speziellen meiner Generation. Dabei sollen im

Film über unterschiedliche Lebenskonzepte verbindende Themen herausgeschält werden, die symptomatisch für unsere Zeit und

im Speziellen für meine Generation sind.Herbert lebt nach dem Scheitern seiner Partnerbeziehung in den Tag hinein und versucht,

sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Wird es ihm gelingen, sich von den Schlangen seiner Vergangenheit und seiner Kindheit

zu befreien? Wolfgang und Franziska führen eine glückliche Beziehung und ein erfolgreiches Berufsleben. Warum wollen sie aus

ihrem Alltag ausbrechen? Was braucht es zum glücklich sein? Olga und Florian haben zwei Kinder und leben bis zu einem gewissen

Grad umgekehrte Rollenbilder. Reicht es für ein erfülltes Leben, wenn man die altbekannten Geschlechtermuster hinter sich

lässt? In meiner eigenen Filmgeschichte steht die Frage im Raum, wie sehr meine Depressionen mein Leben und das Leben meiner

Familie beeinflussen. Das ist mein filmischer Ausgangspunkt und ich gehe auf die Spurensuche, worin die Ursachen für diese

Depressionen liegen können.

Es sind knappe zwanzig Jahre seit dem ersten Film Mein halbes Leben vergangen, wo es darum ging, wesentliche Lebensziele zu

verwirklichen. Nun geht es, bedingt auch durch das Altern der Eltern um die Vergänglichkeit und um die Sinnfrage. Was mache

ich mit der Zeit, die bleibt? Haben Sie den Eindruck, dass Sie abgesehen von der intergenerationellen Weitergabe erneut einen

Kipppunkt im Leben in verschiedenen Facetten erfasst haben?

MARKO DORINGER: Definitiv. Man merkt im Alter um die 50, dass für Probleme, die man bis jetzt nicht gelöst hat, langsam die Zeit davonläuft,

sie zu lösen. Das betrifft die Beziehung zu den eigenen Eltern, das eigene Leben, die eigene Partnerbeziehung und die Frage,

wie man mit Altlasten umgeht und somit auch, ob bzw. wie man sie weitergibt. Bevor man 30 ist, glaubt man, dass man die eigenen

Lebensträume verwirklichen wird. Mit 30 wird einem erstmals bewusst, dass das Leben doch nicht so einfach ist. Und mit 50

kommt nochmal eine Zäsur – man realisiert, dass es langsam knapp wird mit der eigenen Lebenszeit. Das Leben ist ein Ablösungsprozess

– und der tritt ab 50 verstärkt ins Bewusstsein.

DEIN LEBEN – MEIN LEBEN beginnt mit einem ironischen Einstieg – Mein Leben ist schön, meine Frau wunderbar, mein Kind das

beste, meine Firma erfolgreich. Hat die Arbeit an diesen vier Filmen auch gezeigt, dass das Leben ein Abarbeiten an einer

Idealvorstellung ist, die es – wie alle Ihre Protagonist:innen zeigen – nicht gibt?

MARKO DORINGER: Diese einleitenden Worte stehen als eine Idealvorstellung unsere Zeit, die durch Konsum und Kapitalismus geprägt ist, in

der sich jeder an den Besten und Erfolgreichsten misst. Jeder, der dieses Maß unterschreitet, ist ein Loser. Besonders meiner

Generation wurde dieses Denken durch das Aufwachsen während der Wirtschafts-Wunderjahre eingeimpft: Alles ist möglich – die

Welt steht uns offen! Wir leben in einer sehr konsumgeprägten Leistungsgesellschaft, ich glaube nicht, dass das so einfach

abzuschütteln ist. Denn die Prägung aus der Kindheit ist eine Latte, an der man sich ein Leben lang abarbeitet.

Im Film unternehmen Sie mit Ihrer Tochter eine Reise nach Venedig. Was hat Sie dazu bewogen?

MARKO DORINGER: Die Eltern-Kind-Beziehung, die ich in meiner Kindheit erfahren habe, sah so aus: Die überpräsente/fürsorgende Mutter und der

arbeitende/abwesende Vater. Ich habe mir erst gestern überlegt, wie wenig ich vom Leben meines Vaters eigentlich weiß. Er

war permanent in der Arbeit und wenn er nach Hause gekommen ist, war für mich Schlafenszeit. Eigentlich weiß ich so gut wie

nichts über ihn. Ich als Vater will das nun bewusst anders gestalten und meiner Tochter nicht nur Zeit, sondern auch fühlbare

Präsenz geben – ein echtes Beisammensein, ein gegenseitiges Spüren. Daraus ist die Idee entstanden, einmal im Jahr eine Vater-Tochter-Reise

zu unternehmen. Die Venedig-Reise, die im Film vorkommt, war unsere erste gemeinsame Reise.

Begleiten Sie alle Protagonist:innen in etwa über denselben Zeitraum?

MARKO DORINGER: Wir haben mit den Hauptdreharbeiten im Jahr 2018 begonnen und über einen Zeitraum von vier Jahren gedreht. Das dabei gewonnene

Filmmaterial zeugt von der Entwicklung der Lebensgeschichten meiner Protagonist:innen. Denn ich brauche eine gewisse Zeit,

damit sich etwas zwischen Drehstart und Drehende im Leben der Protagonist:innen entwickelt. Dabei ist alles, was im Film zu

sehen ist rein dokumentarisches Material – es gibt in meinen Filmen keine gestellten oder gescripteten Szenen. Vielmehr werden

die dramaturgischen Bögen dann im Schneideraum herausgeschält. Das Ende des Drehs ergibt sich meistens von selbst. Man merkt

beim Dreh an den Protagonist:innen, wenn die Luft draußen ist.

Melden sich die Protagonist:innen während der Drehphase, um darauf hinzuweisen, dass sich möglicherweise im Leben gerade etwas

entwickelt?

MARKO DORINGER: Im Großen und Ganzen ist es schon meine Aufgabe als Regisseur, am Ball zu bleiben und regelmäßig nachzufühlen, ob sich bei

meinen Protagonist:innen etwas tut. Aber Ausnahmen gibt es. Wie z.B. bei Wolfgang, der mich mal spät abends angerufen hat

und meinte: „Marko, morgen höre ich mit der Autowerkstatt auf und fange ein neues Leben an.“ Da bin ich natürlich in der Früh

im Flieger nach Berlin gesessen.

Drehen Sie in so einem Fall selbst oder nehmen Sie einen Kameramann mit?

MARKO DORINGER: Ich drehe immer selbst. Die einzige Ausnahme sind jene Szenen, in denen meine eigene Geschichte Thema ist und ich vor die

Kamera trete. Für diese Szenen arbeite ich zusammen mit Joerg Burger als Kameramann. Aber manchmal sind die Gespräche zwischen

meiner Partnerin und mir so intim, dass wir ohne Filmteam drehen. Das gilt für Situationen, bei denen wir das Gefühl haben,

dass eine dritte Person im Raum eher ein Nachteil für die Gespräche wäre. Dann setzen Marlene und ich uns auf das Sofa und

richten drei Kameras auf Stativen ein, mit einer Totalen und zwei Nahen und arbeiten mit Steckmikrofonen.

Notwendigerweise entstehen Ihre Filme erst im Schneideraum, da Sie nicht wissen können, was alles sich im Zuge der langen

Dreharbeiten ergeben wird. Bearbeiten Sie das Material allein oder ziehen Sie einen Blick von außen hinzu?

MARKO DORINGER: Die Arbeit im Schneideraum ist eine gemeinsame Arbeit mit einem sehr kleinen und feinen Team. Eine ganz wesentliche Rolle

kommt dabei dem deutschen Regisseur Andres Veiel zu, mit dem ich seit Mein halbes Leben zusammenarbeite. Mit ihm besteht ein

sehr intensiver Austausch und er ist wesentlich an der Formgebung meiner Filme beteiligt. Ihn schätze ich als Inputgeber von

außen außerordentlich. Auch wenn am Ende des Tages ich die Entscheidungen treffe, was in den Film kommt und was nicht, so

überlege ich mir seine dramaturgischen Ratschläge dreimal. Aber der Schnitt entwickelt auch ein gewisses Eigenleben: Irgendwann

wirft man das, was man am Anfang des Schnitts für unverzichtbar gehalten hat, doch aus dem Film. Und oft lösen sich dramaturgische

Probleme beim Filmschnitt gerade dann auf, wenn man die Dinge, an denen man so festgehalten hat, aus dem Film kippt. Vielleicht

ist es ja im Leben ähnlich.

Mit der letzten Einstellung, wo Sie gemeinsam mit Ihrer Frau das Ergebnis des Schwangerschaftstests abwarten, das natürlich

offenbleibt, sind wir endgültig im Konzept der Serie angelangt. Das Ende des Films macht auf für ein weiteres Kapitel Ihrer

Suche. Wird es weitergehen?

MARKO DORINGER: Es wäre naheliegend, einen fünften Film zu machen, der eigenständig funktioniert, und sich gleichzeitig in dieses dekadenübergreifende

Oeuvre des Marko Doringer einfügen würde. Aber es wird zunächst mal davon abhängen, wie viele Leute den aktuellen Film sehen

wollen. Also bitte ins Kino gehen!

Interview: Karin Schiefer

April 2023