Im Nebel verschwimmen die Konturen, im Grenzgebiet zwischen zwei Ländern die Unterschiede. Im Dorf an der tschechisch-österreichischen

Grenze, das im Zentrum von NEBELKIND steht, haben Krieg und politische Umwälzungen immer wieder gewaltsam Gräben durch den Lebensraum der Menschen gezogen. Trauma

und Tabu bestimmen die Folgen bis heute. Tereza Kotyk ließ sich von den in der Psychologie als Nebelkinder bezeichneten Kriegsenkel

inspirieren, um die Schleier aus Gewalt und dem Schweigen darüber, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg über die Lebensgeschichten

dreier Frauengenerationen gelegt haben, zu lichten.

Der Titel NEBELKIND hat eine sehr poetische Komponente, verweist aber auch auf einen Begriff aus der Psychologie? Was versteht

man unter Nebelkindern?

TEREZA KOTYK: Bei den so genannten „Nebelkindern“ geht es um die Generation der zwischen 1960 und 1975 Geborenen, also um die Kriegsenkel

nach dem Zweiten Weltkrieg. Es sind Menschen, die das Gefühl haben, nicht zu wissen, wer sie sind bzw. was sie wirklich wollen,

sie verspüren eine tiefe Verunsicherung, sind oft kinder- oder beziehungslos und leben gewissermaßen in einer Blase, aus der

sie nicht herauskommen. Sie erleben oft Albträume, von denen sie nicht wissen, woher sie kommen. In Deutschland wird dieser

Zustand beforscht. Kurz vor Drehbeginn habe ich auch mit Wissenschaftlern gesprochen, die sich am Weizmann-Institut in Israel

mit Trauma beschäftigen, das besonders die Holocaust-Überlebenden (und ihre Nachkommen) geprägt hat. Sie gehen diesen Fragen

sehr genau nach, weil sie erkannt haben, wie stark sich ein Trauma aus der Vergangenheit epigenetisch, ohne dass wir es als

Menschen erlebt haben, in die nächste Generation überträgt. In Deutschland ist zum Thema ein Buch erschienen mit dem Titel

Die Nebelkinder; in Österreich ist es ein weniger präsenter Begriff und in diesem Sinne ist es umso interessanter, dass wir

mit diesem Film im doppelten Sinn etwas aufmachen.

NEBELKIND spielt an der österreichisch-tschechischen Grenze und berührt einen Aspekt der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte,

der wenig thematisiert wird. Auf welche historischen Ereignisse verweisen Sie?

TEREZA KOTYK: Unsere Protagonistin Hannah ist eine Kriegsenkelin, die im Grenzgebiet zwischen Österreich und Tschechien lebt, in einem Gebiet

also, das mehrfache Grenzveränderungen erlebt hat. Im Zuge des Krieges und des Kriegsendes gab es Vertreibungen, Enteignungen

und Aussiedlungen. Österreich hat da eine lange Geschichte. Man weiß von anderen Grenzregionen wie z.B. zu Slowenien, wo es

an den Grenzen „blurs“ und Vermischungen gibt und man nicht so eindeutig sagen kann, wo jemand hingehört hat.

Gab es auch autobiografische Motive, die Sie zur Auseinandersetzung mit dieser Region und ihrer Geschichte bewegt haben?

TEREZA KOTYK: Es gibt einen autobiografischen Aspekt, nämlich den, dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs das Haus meiner Urgroßmutter

meiner Mutter restituiert wurde. Dieser Akt hat mich sehr interessiert: Was passiert, wenn ein Haus wieder in die Familie

zurückkommt, obwohl es abtrünnig geworden war und in der Zwischenzeit der anderen Seite gehört hat? Die Verschiebungen, die

das Haus verursacht hat, haben mich interessiert. Es passieren emotionale Verschiebungen, weil einem das Haus in gewisser

Hinsicht gehört, dann aber auch wieder nicht gehört. Das Haus hat sich in einem Gebiet verwurzelt, das mittlerweile anders

bewohnt war.

Sie gehen in Ihrem Drehbuch auf drei Epochen ein – 1945, 1992, 2022 und verschachteln in der Folge diese zeitlichen Strukturen.

Können Sie uns über die Herausforderungen beim Drehbuch schreiben erzählen? Hat diese Verschachtelung auch etwas mit der Unzugänglichkeit

der Traumata zu tun, mit der die gegenwärtige Generation der Nebelkinder konfrontiert ist?

TEREZA KOTYK: Das war eine schwierige Ausgangssituation, die mich berechtigterweise immer wieder vor die Frage gestellt hat: Lässt sich

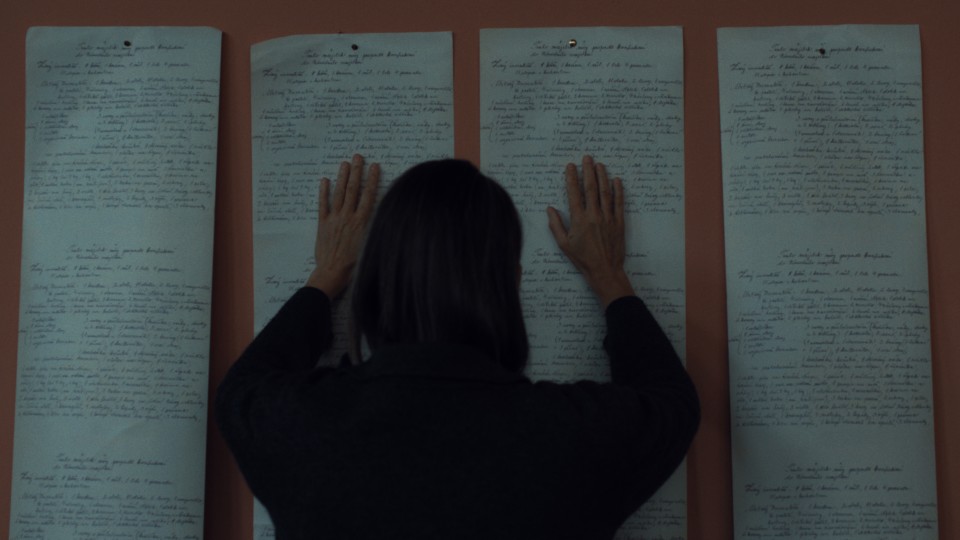

das nachvollziehen? Wir haben schon mal in einem früheren Gespräch das Bild der Babuschkas angesprochen. Es verschachtelt

sich eine Frau in der nächsten. Für mich ist es wie ein Leporello, das ich zu öffnen versuche. Es ist schwierig, ein Trauma

zu teilen, das nach innen funktioniert, deren Ursache nicht aber bewusst ist. Ich schaue mir die Frauen an, wie sie mit ihrem

Umfeld umgehen und welche Entscheidungen sie treffen. Daraus kann man auch schließen, wie es der Person geht.

Ihre drei Protagonistinnen – Hannah, deren Mutter Miriam sowie Großmutter Viktorie – sind in den entscheidenden Momenten,

die ihre Geschichte miteinander verbinden, in etwa gleich alt. Wie würden Sie die drei vom Charakter und ihren Lebenssituationen

her beschreiben?

TEREZA KOTYK: Es war eine Idee, die Frauen ungefähr im gleichen Alter zu zeigen, das ist annähernd gelungen. Wichtig war mir, Hannah, das

Nebelkind, relativ lange in einer Blase zu zeigen. Nebelkinder leben ihr Leben in einer gewissen Wildheit, an die man schwer

andocken kann. Sie haben eine große Sehnsucht nach Familie und suchen sich Alternativen dafür, weil sie sich eine richtige

Beziehung nicht zutrauen, auch nicht richtig dazu stehen können. Sie winden sich so ein bisschen durchs Leben. Wir zeigen

Hannah mit den Wölfen und auch den Welpen. Man bekommt das Gefühl, dass sie trotz ihres Alters selbst noch so ein Welpe ist.

Sie spürt, dass etwas anders ist, kann es aber nicht benennen. Miriam, ihre Mutter hingegen, erleben wir als eine gestandene

Frau, die Entscheidungen trifft, die aber auch in gewisser Weise verschoben sind. Ich erzähle Miriam als starke Persönlichkeit,

sie ist aber eigentlich der Nebel, der sich bei Hannah ausbreitet und unbewusst Traumata auslöst. Miriam gehört einer Generation

Frauen an, die sich trotz ihrer Lebenserfahrung nicht spüren, als direkt nach dem Krieg Geborene hat sie genau das aus der

Kriegsgeneration ihrer Eltern (Hannahs Großeltern), übernommen. Viktorie ist jemand, die lieber nicht spürt, was vor sich

geht. Auf Viktorie blicken wir im Jahr 1945, wo sie ein Gasthaus hat. Sie sagt sich „ich lebe hier mein Leben, ich werde es

verteidigen und nicht weggehen. Was jetzt passiert, da muss ich durch.“ Sie schaltet ihr eigenes Empfinden ein bisschen ab

und gibt das an Miriam weiter, die somit auch keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen hat.

NEBELKIND spielt in einer Region, die mehrmals ihre Zugehörigkeit zu Österreich bzw. Tschechien gewechselt hat. Was Sie dabei

deutlich machen, ist der Punkt, was eine Grenzziehung für die Menschen bedeutet, die zwischen Opportunismus, Außenseitertum

oder Auswandern nur eine von lauter schlechten Optionen wählen können.

TEREZA KOTYK: Die Grenze geht vorwiegend durch den eigenen Körper. Und was so schmerzhaft ist, es zieht sich durch Generationen. Du hast

Sehnsucht nach dem einen, aber es zerreißt dich nach dem anderen. Die Auswüchse von Grenzziehungen zu zeigen, erachte ich

für wichtig. Die Dreharbeiten waren exemplarisch: Wir haben direkt an der Grenze in Jaroslavice gedreht, ein Ort auf tschechischem

Gebiet, der einmal österreichisch war, was man an bestimmten Details erkennen konnte. Wir haben viele kleine Versatzstücke

gefunden, die wir direkt im Film zum Einsatz gebracht haben. Die Grenze ist dadurch eine sehr verwaschene. Die Grenzziehung

hat auch innerhalb der tschechischen Community viel ausgelöst – besonders, was die Besitzverhältnisse betrifft, nachdem die

deutschsprachigen Familien vertrieben worden sind. Wer hat sich was unter den Nagel gerissen? Es spricht keiner darüber, man

kann es sich aber ausrechnen, wenn man durchs Dorf spaziert. Man hat mitgemacht, hat es ausgehalten oder ist weggegangen.

Vielleicht würden manche Leute anders handeln wollen, aber man wird regelrecht zermalmt: Eigentlich möchte man nicht gehen,

weil es ja das Zuhause ist, bleiben kann man aber auch nicht. Entscheidungen brechen über einen herein, die Gefühle und Sehnsüchte

bleiben in einem zurück.

Soldaten gelten als die Helden des Kriegs. War es für Sie auch an der Zeit hinzuschauen, in wie vielfältiger Hinsicht Krieg

und politische Umwälzungen die Frauen zu den Leidtragenden machen?

TEREZA KOTYK: Was mir so viel Gänsehaut bereitet, ist der Umstand, dass es sich, weil wir nicht darüber reden, ständig wiederholt: Ich

denke an Ex-Jugoslawien, den aktuellen Krieg in der Ukraine, den 7. Oktober 2023. Was passiert als Erstes? Enteignung, Vertreibung,

Vergewaltigung. Eine Vergewaltigung ist eine Form der Enteignung, die Generationen einer Familie zerstört. Man kann damit

ein ganzes Land enteignen. So war es die Strategie in Ex-Jugoslawien und sie wird in neuen Konflikten weiter vorangetrieben.

Der Grund, warum ich nicht eine Heldinnenreise erzähle, sondern drei Frauengenerationen ineinandergreifen lasse, liegt darin,

dass ich deutlich machen möchte, wie sehr sich Ereignisse aus der Vergangenheit in den Folgegenerationen auswirken. Es sind

in erster Linie die Frauen, die es tragen, auch wenn es auch männliche Nebelkinder gibt. Ich wollte daher auch weder Soldatenaufmärsche

noch Panzer im Film zeigen - diese männliche Macht, die ohnehin systemisch ist, nicht auch noch in Bilder setzen. Für mich

ist es unheimlich grausam, wenn die Frauen ertragen müssen, wie ihr Inventar nach Wertigkeit überprüft wird. Es werden nicht

nur die Gegenstände, sondern es wird auch der weibliche Körper bewertet. Im Zuge eines Krieges ist man nichts mehr wert, man

verliert den Besitz, sich selbst und den Körper. Die Frauen sind dem ausgeliefert. Es hat mich auch an meine Großmutter erinnert,

die mir vermittelt hat, dass man über die Gefahr, die von den Männern ausgeht, nicht spricht. Es ist eine unausgesprochene

Gefahr. Wenn, transportiert man eine Botschaft über einen verschobenen Satz. Auch um diese Verschiebung ging es mir. Und ich

wollte dieses Schweigen brechen.

Sie stellen auf einer Tonebene eine Parallele zum aktuellen Krieg in der Ukraine dar. Warum?

TEREZA KOTYK: Mir ist es ein Anliegen zu betonen, dass sich alles in Schleifen wiederholt. Das gehört viel stärker in den Vordergrund gerückt.

Wir nehmen es immer noch einfach hin, dass „Krieg“ passiert und es immer noch so viel Gewalt gegen Frauen gibt, weil es immer

als normal galt. Daher will ich in NEBELKIND die Vergangenheit präsent machen, weil wir damit leben. Solange wir dieses Schweigen

nicht brechen, wird es weiter gehen. Auch angesichts der Ereignisse in Israel wird wieder deutlich, wieviel mehr man sich

mit den Terroristen und Tätern beschäftigt als mit den vergewaltigten Frauen. Sie werden sofort ausgeblendet.

Ein visuelles Leitmotiv ist die Aufsicht auf immer denselben Wald. Welche Rolle spielen grundsätzlich die Natur und der Wald

im Besonderen? Betrachten Sie die Natur auch als einen Raum, dem traumatische Ereignisse weniger anzusehen sind?

TEREZA KOTYK: Die Natur – und der Wald im Besonderen – ist ein Raum, in dem alles gespeichert wird, was vor sich geht. Im Wald wurden und

werden in vielen Kriegen Gräueltaten verübt und man weiß auch, dass Menschen, die vertrieben worden sind, im Wald ihr Hab

und Gut vergraben haben. Ich wünschte, ich könnte mit den Bäumen reden. Gerade Bäume, wenn sie oft hunderte Jahre stehen,

sind somit Zeugen von positiven, wie auch negativen Ereignissen. Damit ist der Wald in NEBELKIND für die Frauen einerseits

ein trennendes Element – er schafft Kapitel –, aber auch ein verbindendes Element, denn er ist auch jener Wald, der alle drei

Frauen verbindet, weil er für alle drei ein Zuhause ist.

Miriam wie auch Hannah wählen beide einsame Berufe. Beide sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Miriam recherchiert und schreibt,

Hannah arbeitet in einem Wolfsreservat. Was hat Sie zur Arbeit mit den Wölfen geführt? Worin liegen ihre Eigenheiten, worin

ihre Symbolik?

TEREZA KOTYK: Die Folgegenerationen leben sehr isoliert. Die Generation von Viktorie ist eine sehr soziale, auch vom Beruf her. Je weiter

wir in die Gegenwart voranschreiten, umso stärker sind die Frauen in einer isolierteren Position. Hannah sperrt sich z.B.

als Wolfshüterin gar selbst ins Reservat. Sie bevorzugt die Wölfe, sie sprechen stärker zu ihr. Das ist wieder eine Verschiebung.

Man verschiebt das eigentliche Zuhause woandershin. Hannah sucht sich eines bei einer Wolfsfamilie, die im Rudel lebt, treu

zueinander ist und aufeinander aufpasst. Aber, sobald ein Wolf reif ist, verlässt er das Rudel, um seine eigene Familie gründen.

Der Wolf steht also auch für das Erwachsenwerden von Hannah, die trotz ihres Alters diesen Schritt noch nicht wirklich vollzogen

hat. Sie sucht sich keine eigene menschliche Familie, sondern bleibt im Rudel stecken, das sie auch schützt. Sie will auch

die Grenze zum Haus ihrer Mutter nicht überschreiten, auch nicht jene nach Tschechien. Die Pianistin Hélène Grimaud, die selbst

ein Wolfsreservat hat, beschreibt in ihrem Buch Das Spiel der Natur, wie sehr die Wölfe für die wiederkehrende Zeit stehen.

Dieses Zitat verwende ich im Film auch als Metapher für diese drei Frauen.

Das Zitat steht an der Wand im Keller von Großmutters Haus. Geht es ihnen auch um ein kollektives, unbewusstes Wissen, das

sie ansprechen möchten?

TEREZA KOTYK: Absolut. Das Zitat könnte von Viktorie stammen, ich habe es abstrakt gelassen, weil ich mich auch gefragt habe, was diese

drei Frauen am Leben erhält. Wenn man sich Kulturen besonders im osteuropäischen Raum ansieht, dann entdeckt man da immer

auch eine gewisse Mystik des Alltags. Menschen suchen sich ein Ritual, das sie am Leben erhält. Wir sind in einem Universum

der Frauen und es geht um eine Weitergabe von Mutter zu Tochter, wie man am besten sein Leben schafft und überlebt. Viktorie

lebt es vor. Als Person widersteht sie. Sie geht lieber durch das Leid durch, als dass sie etwas verliert. Sie gibt eine Energie

vor, die die Frauen spüren, aber nicht benennen können.

Wie hat sich der Dreh mit den Wölfen gestaltet?

TEREZA KOTYK: Wir hatten solches Glück! Begonnen haben wir im Wolfspark Ernstbrunn – für jene Szenen, in denen sich Hannah außerhalb des

Zauns bewegt und wir die Wölfe dahinter sehen. Wir hatten aber auch einen Spielwolf, der an das Set von Schloss Jaroslavice

in Tschechien gekommen ist und mit diesem war es unfassbar magisch, denn wir konnten mit ihm alles drehen, was wir wollten

vorhatten. Ich wurde im Vorfeld oft gefragt, wie ich mir es vorstellte, mit Wölfen zu drehen. Ich würde rückblickend sagen,

die Wölfe waren die einfachsten „Angestellten“.

Damit sind wir beim menschlichen Cast: Sie haben in den Rollen von Tochter, Mutter und Großmutter Jeanne Werner als Hannah,

Klára Melíšková als Mirjam und Susanne Michel als Viktorie. Wie kam dieser Cast zustande, der auch einen zweisprachigen Dreh

bedeutete?

TEREZA KOTYK: Eigentlich verlief der Dreh dreisprachig in Deutsch, Tschechisch und Englisch. Die Dialogsprachen waren Deutsch und Tschechisch.

Ich wusste sehr früh, dass ich mit Jeanne Werner arbeiten wollte und habe mich sehr über ihre Zusage gefreut, weil sie ja

sehr viel am Theater arbeitet. Susanne Michel wollte ich, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite, die sonst in der Filmszene

nicht so sichtbar sind. So bringen sie eine große Wucht mit. Susanne Michel verkörpert Viktorie im wörtlichen Sinn. Schwierig

war dann, in der Mitte für Miriam die passende Schauspielerin zu finden. Es musste eine tschechische Schauspielerin sein,

weil in der Mitte diese Fremdheit spürbar werden musste, obwohl es sich um die Tochter bzw. Mutter handelt und man sich im

Grenzgebiet zwischen beiden Sprachen befindet. Klára Melíšková wurde mir von meiner Casterin empfohlen, wir haben nur lange

gezögert, weil sie in Tschechien ein Superstar ist. Klara hat das Buch gelesen und sofort zugesagt. Umso mehr habe ich mich

dann an Karel Roden gewagt, den anderen Superstar in Tschechien. Auch er hat zugesagt, weil er die angesprochene Problematik

nur zu gut kannte. Es ist sehr mutig von den tschechischen Schauspieler:innen, in diesem Film mitzuwirken, wissend, dass sie

hier ein großes Tabu berühren. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen in Tschechien.

Es gibt ein wiederkehrendes Lied, das in unterschiedlichen Kontexten gesungen wird. Welchen Ursprung und welche Bedeutung

hat dieses Lied? Die Filmmusik hat Eva Jantschitsch komponiert. Wie ist es zur Zusammenarbeit mit ihr gekommen?

TEREZA KOTYK: Das Lied Ach Synku ist eine alte Volksweise, der Ursprung ist nicht nachweisbar, es handelt sich aber um ein Lied, das über

sehr viele Generationen weitergegeben wurde. Ich wollte die kleinen Überlebensrituale der Menschen mit hineinbringen, die

gerade in Kriegszeiten von Bedeutung sind. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war das meistgelesene Buch Babička von Božena Němcová,

in dem es darum geht, wie man die vier Jahreszeiten gut überlebt. Es geht um Fragen wie: Was macht man im Haus?, Was baut

man wann an?, Was macht man mit der Natur? Ich wollte den Figuren etwas mitgeben, das sie durchs Leben trägt. Oft sind das

Lieder oder etwas Physisches, oft aber auch etwas, wogegen sich die nächste Generation wehrt. Dieses Lied sollte je nach Generation

positive oder negative Konnotationen auslösen.

Mit Eva Jantschitsch habe ich eine Musikerin gefunden, die ein Leben in Musik übersetzen kann. Sie hat uns für jede Sequenz

eine musikalische Übersetzung vorgeschlagen. Es war mir wichtig, dass sie einen atmosphärischen Zugang wählt, um das Naturerlebnis,

aber auch das Innere der Frauen, zu beschreiben, weil wir sie nicht hören. Es sind ja sehr verschwiegene Frauen, die schwer

zugänglich sind.

In der Montage der verschiedenen Zeitebenen gibt es teils springende, teils fließende Übergänge. Welche Ziele hatten Sie sich

beim Umgang mit den verschiedenen Zeitebenen gesetzt?

TEREZA KOTYK: Die große Aufgabe bestand darin, trotz der verschiedenen Ebenen die Figuren zugänglich zu machen. Springe ich hinein oder

gebe ich den Zuseher:innen mal Zeit in eine Figur hineinzufinden? Irgendwann standen wir vor der Frage, ob wir sie nicht aus

ihrer Innenwelt hervorholen sollten. Daher haben wir den Prolog gebaut. Die Albträume wären ein Fremdkörper geblieben, ohne

dass wir verstehen, wie sehr Hannah von etwas Innerem getrieben wird, das ihr Leben ständig begleitet. So haben wir auch die

anderen Frauen in den Vordergrund geholt, damit wir uns von Beginn an an die Verbindung gewöhnen. Auch wenn Hannah isoliert

im Reservat lebt, ist sie viel mehr von den beiden anderen Frauen geprägt, als wir sehen können. Die Tatsache, dass das Leben

ihrer Mutter und Großmutter einen so großen Einfluss auf sie ausübt, ist ja der Grund, weshalb sie im Reservat lebt. Für unseren

Prolog haben wir überlegt, was wir den Frauen mitgeben und wann der Zeitpunkt kommt, viel schneller zur nächsten zu springen.

Es ist uns damit gelungen, dass wir mit jeder Frau ungefähr zum gleichen Lebens-Zeitpunkt am gleichen Ort sind. Wir ziehen

immer engere Kreise zum zentralen Ort hin. Ein Nebelkind löst sich erst auf, wenn es mit dieser Generation in Konfrontation

geht. Ich wollte vermitteln, dass jede Frau weiß, dass sie mit dem, was sie tut, Auswirkungen auf die nächste Generation hat.

Abschließend möchte ich wieder zum Bild des Nebelkinds zurückkehren: Wie haben Sie die Kameraarbeit mit Leena Koppe gestaltet

und dabei versucht, der Idee des Nebels über Unschärfen und Schleier in der Bildsprache zu entsprechen?

TEREZA KOTYK: Ich bin in die Filme von Jane Campion eingetaucht und in Filme, in denen man die unbewussten Konsequenzen auf das Leben von

Frauen gut spüren kann. Wir haben uns auch von Ingmar Bergman und seinen Nahaufnahmen inspirieren lassen. Womit wir großes

Glück hatten, waren unsere Drehorte, die von vornherein so magisch waren, dass wir unsere Ideen mit dem, was die Orte von

sich aus zu bieten hatten, vereinen konnten. Eine Herausforderung war, die Magie des Ortes mit der Magie des Spiels zusammenzukriegen.

Die Kamerafrau Leena Koppe war da sehr offen, um zunächst die Orte darauf zu prüfen, was sie selbst einbringen, um das, was

wir erzählen wollen, gut zu transportieren. Damit haben wir uns die Möglichkeit geschaffen, das, was in der Luft liegt – den

Nebel – zu erwischen. Wir haben immer versucht, das, was uns begegnet ist, mitzunehmen. Ich glaube, darum geht es in NEBELKIND:

Bin ich frei genug, dem zu begegnen? Ein Nebelkind kann nie frei auf etwas zugehen. Das war auch anstrengend, weil wir nie

A, B und C laut Drehplan abgedreht haben, sondern es immer auch noch ein „

aber“ gab und die Frage, wie wir allem gerecht

werden konnten. Dadurch ist Vieles entstanden, was sonst nicht entstanden wäre.

Interview: Karin Schiefer

September 2024